日本No.1レシピサイト「クックパッド」編集部

今日2月3日は『節分』です。節分とはその字のごとく“季節を分ける日” という意味で、立春・立夏・立秋・立冬の前日、すなわち年4回あります。でも「春の節分」だけが重要視されるのは、“春=新しい一年のはじまり”だからです。

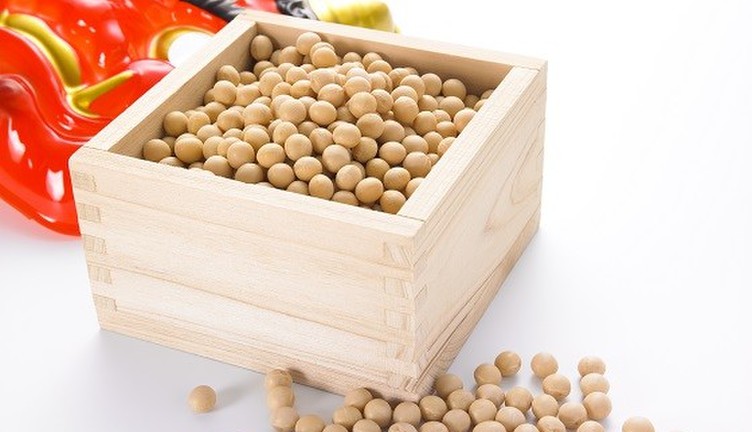

「鬼は外、福は内」と言いながら豆まきをする節分の作法は、みなさんよくご存じのはず。家に災いが入って来ないように防ぎ、福を呼び込むことがその目的ですが、なぜ“豆をまく”のでしょうか?

そこには、悪魔のような鬼の目【魔目(まめ)】に豆を投げつけることで、魔を滅ぼす【魔滅(まめ)】という意味が込められているそうです。つまり、豆は鬼を追い払う道具であると同時に、鬼の化身という役目も果たしているというわけです。

豆まきに使う豆の基本は「大豆」。生のままではなく「炒った豆」でなくてはいけません。それは「炒る=射る」というゲン担ぎで“魔目を射る”役割だからなんですって。節分の豆まきって、なかなか意味深~いですね。

さて、次は豆まきのやり方です。鬼は真夜中にやってくることから、豆まきは夜に行うのがいいとされています。そして、豆をまくのは「年男」または「一家の主人」が行うのが本来の作法。豆をまき終わったら「数え年(実年齢+1)と同じ数の豆」を食べることで、無病息災の祈願が完了します。

でも大抵は、家族みんなで豆を食べても残りますよね?翌日からおやつ代わりに食べ続けてもいですが、料理に使えば一気に消費できますから、湿気てしまったりしなくて便利!こんなメニューに活用してはいかが?

おなかの中に美味しい豆料理を入れることも、「福は内」のひとつになりますよね?きっと。(TEXT:大河原裕美)

参照サイト・参考文献

・日本文化いろは事典ホームページ

・『和の暮らしが楽しい!おうち歳時記』 中西利恵/監修(成美堂出版)

日本No.1のレシピサイト「クックパッド」のオウンドメディアであるクックパッドニュースでは、毎日の料理にワクワクできるような情報を発信しています。人気レシピの紹介や、定番メニューのアレンジ、意外と知らない料理の裏ワザをお届けしています。

お弁当

お弁当

コラム

コラム

裏ワザ

裏ワザ

裏ワザ

裏ワザ

副菜

副菜

朝ごはん

朝ごはん

スイーツ

スイーツ

副菜

副菜

コラム

コラム

コラム

コラム

主菜

主菜

お弁当

お弁当

コラム

コラム

コラム

コラム

スイーツ

スイーツ

朝ごはん

朝ごはん

スイーツ

スイーツ

主菜

主菜

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

裏ワザ

裏ワザ

朝ごはん

朝ごはん

副菜

副菜

裏ワザ

裏ワザ

お弁当

お弁当

裏ワザ

裏ワザ

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

裏ワザ

裏ワザ

おつまみ

おつまみ

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

お弁当

お弁当

お弁当

お弁当

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

コラム

スイーツ

スイーツ

主菜

主菜

コラム

コラム

朝ごはん

朝ごはん

主菜

主菜